プラスチックって燃え易いから怖いなー

プラスチックを燃え難くする方法があるみたいだけど、どんな原理なんだろう??

樹脂(プラスチック)は、加工し易く電気絶縁性に優れることから家電製品など多くの工業製品に使われています。

しかし、樹脂は石油を原料とした素材であるため、太郎さんが心配しているように「燃え易い」ことがプラスチックの最大の欠点なのです。

「燃え易い」欠点をもつ樹脂を「燃え難く」するために開発されたものが『難燃剤』です。

プラスチックが燃える原理から、

難燃剤がプラスチックを燃え難くする原理を

分かり易く説明するね。

プラスチックが燃える原理(メカニズム)

燃焼とは、発熱と発光を伴った酸化反応のことです。

つまり、燃焼は燃焼の3要素『可燃物』・『酸素』・『熱』の

3つ全ててがそろった場合にだけ起こる現象です。

プラスチックは燃える時、どのように燃えるのでしょうか?

実はプラスチックが燃える時は、個体のプラスチックそのものが燃えているわけではありません。

固体のプラスチックから発生した可燃性ガスが燃えているのです。

プラスチックが燃える原理を理解するには、ブラスチックを分子レベルで理解しておくと理解しやすいです。

分子レベルって難しいそう。。。

そう思った方も多いと思いますが、

ぜんぜん難しくありませんので

最後まで読んでくださいね。

もし、プラスチックを分子レベルまで細かく見ることができたら、

プラスチックはパスタの麺のようなものが絡まり合っています。

この絡み合ったパスタの麺のようなものがプラスチックの分子なのです。

このような長い分子が互いに絡み合っているので、プラスチックは崩れることなく固体として形を維持しています。

この絡み合ったパスタを加熱すると、長い分子が切れてマカロニのように短くなってしまいます。

短いマカロニはパスタに比べて小さくて軽いので、動きやすく個体のプラスチックからガスとなって飛び出します。

このようにプラスチックを加熱することで、長い分子が切れて短くなることを、熱分解と言います。

プラスチックに炎を近づけると絡み合った長い分子が切れて、短く軽い分子なります。

短く軽い分子は固体のプラスチック内にとどまっていれなくなり、ガスとなってプラスチックから飛び出すのです。

プラスチックの原料は石油ですから、ガス化したプラスチック分子も石油と同じくとても燃えやすいのです。

この燃えやすいガスは燃焼の3要素では「可燃物」になります。

燃焼の3要素の「酸素」も空気の約22%程度が酸素なので十分に存在しています。

ここに炎を「熱」さえあれば、燃焼の3要素が全て揃うことになるので、燃焼することになります。

それでは、プラスチックの燃焼を時系列に順を追って図で説明します。

プラスチックに炎を近づけると熱分解でガス発生

燃焼の3要素<ガス・空気・炎>が揃い、ガスが燃える。

炎を消しても、ガスが燃えた熱があるので、燃焼の3要素が維持

プラスチックからガスが発生しなくなるまで燃え続ける

燃焼反応が一旦起こったらしたら、ライターの火を消してもプラスチックの熱分解ガスの燃焼熱がライターの火の代わりに「熱」を担うので継続的に燃焼が続きます。

これを燃焼サイクルといいます。

プラスチックの燃えやすさ・燃え難さの指標

プラスチックにも様々な種類があるから燃えやすさや燃え難さは同じじゃないよ。

燃えやすさや燃え難さを数値や記号で表し相対的な実力を表す指標があるので紹介するね。

酸素指数(OI値)

酸素指数とは、プラスチックが酸素と窒素の混合ガスの中で継続的に燃焼できる酸素濃度を表したものです。

平地における空気中の酸素濃度は約22%なので、酸素指数が22以下のプラスチックは一旦燃えるとずっと燃え続ける燃えやすいプラスチックであることが分かります。

難燃性UL94規格

難燃性試験方法の代表格となる規格であり、米国の電気用品、電気部品に対する民間規格です。

遅燃性を評価する水平難燃試験HB、自己消火性を評価する垂直難燃試験V2~V0、5VAなどの区分表記があります。

一番燃えにくい(難燃性が高い)のは5VA。その次に燃えにくいのがV0です。

燃えにくい安全な製品設計をしたい場合はUL-94 V0以上の難燃性をもったプラスチックを使った方が良いですね。

難燃剤の種類と難燃原理

難燃剤として効果をもつ元素は、ハロゲン元素、ハロゲンを含む化合物、リン元素、リンを含む化合物、水和金属化合物、さらには窒素を含む化合物などがあります。

なかでも一般に多く使われている「赤リン難燃剤」、「ハロゲン系難燃剤」、「水和金属系難燃剤」について解説します。

赤リン難燃剤

ハロゲン系難燃剤

水和金属系難燃剤が有名だね。

他にもリン酸エステル系やアンチモン系の難燃剤もあるよ。

赤リン難燃剤

赤リンは消防法の危険物第二類に該当し、マッチ箱の側薬に使われるなど、それ自体は燃えやすい物質です。

しかし、1960年代、プラスチックに混錬するとプラスチックが難燃化することが発見され、難燃剤として利用されるようになりました。

赤リン難燃剤は数μm~数100μmの粉砕形状や球形のものがあり、プラスチックに添加して使用する添加型の難燃剤です。

赤リン難燃剤は、燃焼の3要素のうち 『酸素』と『熱』を低減することで難燃化しています。

赤リンはプラスチックが熱分解して生じた可燃性ガスが燃焼することで生成される水や炭素と反応して、樹脂表面にチャーと呼ばれる難燃炭化層を形成します。

このチャーは酸素を遮断すると共に、輻射熱を断熱し樹脂の熱分解による可燃性ガスの生成を低減させて樹脂の燃焼を抑制していいます。

赤リン難燃剤は「チャ―」と呼ばれる難燃炭化層

をプラスチックの表面に作り「酸素」と「熱」を

遮断して燃えないようにしているんだ。

ハロゲン系難燃剤

ハロゲン難燃剤の形状は粉末、粒状、塊状、ペレット等様々あり種類が豊富です。

その多くが添加型の難燃剤ですが、プラスチックを製造する過程でプラスチックとハロゲン元素を化学的に反応させた反応型難燃剤も一部存在します。

ハロゲン系難燃剤は燃焼の3要素のうち 『可燃物』と『酸素』を低減することで難燃化しています。

樹脂燃焼時にハロゲン系難燃剤が熱分解して生じたHX(ハロゲン化水素)が、樹脂の熱分解ガスが可燃性化する推進役である・OHや・Hをラジカルトラップ(安定化)することで難燃化しています。

更にHXは不燃性なので酸素や可燃性ガスの希釈効果も難燃化に寄与しています。

ハロゲン系難燃剤はプラスチックから発生する可燃性ガスと

酸素が結合するのを邪魔して燃え難くしているよ。

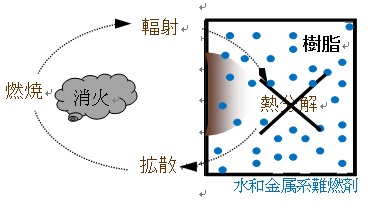

水和金属系難燃剤

水和金属系難燃剤は主に水酸化アルミニウムと水酸化マグネシウムが難燃剤として使われています。

形状・大きさは水酸化アルミニウムが針状、ブロック状、鱗状粉末、粒状、塊状0.2~100μm。水酸化マグネシウムは粒状で0.2~2μmである。

いずれも添加型の難燃剤です。

水和金属系難燃剤は、燃焼の3要素のうち 『可燃物』と『熱』を低減することでプラスチックを難燃化しています。

水和金属系難燃剤はそれ自体が不燃物なのでプラスチックに添加することで添加していないプラスチックに比べて相対的に可燃物であるプラスチックの量を減らす効果があります(石ころ効果)。

更に水和金属系難燃剤は燃焼時に吸熱反応を起こし、プラスチックの熱分解を低減するとともに水を生成します。

この生成された水も気化する際に熱を奪うのでプラスチックの熱分解の低減に寄与しています。

水和金属系難燃剤は石ころのように燃えないので、たくさん入れることで燃えやすいプラスチックの量を減らしたり、加熱すると吸熱反応が起こり熱を下げたり、また加熱により水が生成されるので水が気化することで更に熱を奪って燃え難くしているよ。

まとめ

- プラスチックは石油由来で燃えやすい欠点あり

- 燃えやすいプラスチックを燃え難くしているのが難燃剤

- 難燃剤は3種(赤リン難燃剤、ハロゲン系難燃剤、水和金属系難燃剤)に分類。

- 赤リン難燃剤の難燃原理は、難燃炭化層を生成して「酸素」「熱」を遮断。

- ハロゲン系難燃剤の難燃原理は、可燃性ガスと酸素の結合を阻害。「可燃物」「酸素」にアプローチ。

- 水和金属系難燃剤の難燃原理は、プラスチックを減らし「可燃物」を低減することと、吸熱反応と生成した水の気化熱による温度「熱」を下げる

プラスチックを燃え難くする方法や指標が良くわかりました。

燃えにくいプラスチックを使って安全な製品開発ができそうです。

何事もメリットあればデメリットもあるからね。

プラスチックは軽くて成形し易く、電気絶縁性も高いなどメリットもいけれど、燃えやすいのが最大のデメリット。

デメリットを理解して改善する方法を知れば怖いものなしだよ。

コメント