光学顕微鏡をもっと使いこなす!

明視野と暗視野、使い分けできてる?

こんにちは!今回は、光学顕微鏡をさらに一歩上手に使いこなすために知っておきたい「明視野観察と暗視野観察」の原理と活用シーンについて、事例も交えて解説していきます。

「え、どっちもピント合わせて見るだけじゃないの?」

そう思った方、ぜひ最後まで読んでください!顕微鏡の世界がもっとクリアに、そして楽しく見えてくるはずです!

まずはざっくり定義!

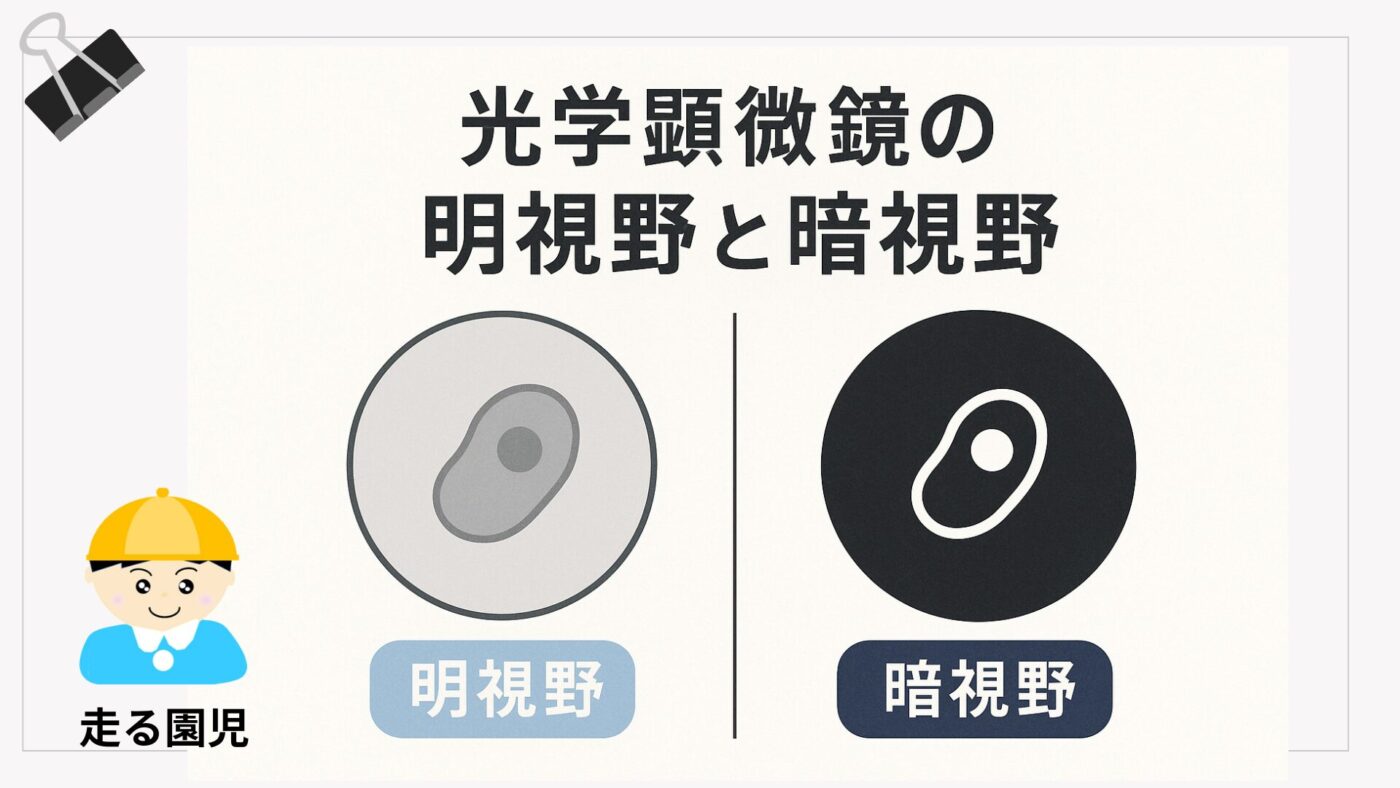

明視野観察とは?

これはおそらく、ほとんどの人が最初に習う「普通の観察方法」です。

仕組み:光源からの光が試料を透過し、レンズを通って観察される

見え方:明るい背景に、試料が黒っぽく見える

イメージとしては、逆光の影絵のような感じ。透明なものや薄い構造が見えにくいことも。

暗視野観察とは?

一方で暗視野観察は、ちょっとマニアックだけどすごく便利な方法。

仕組み:光源の光が直接観察レンズに入らないようにし、試料で散乱した光だけを観察する

見え方:暗い背景に、試料が光って見える!

夜空に星が輝くような美しさ!

…と書くと詩的すぎますが、実際、微細な粒子や境界がきらっと浮かび上がるのが魅力です。

どっちを使う?こんなとき!

例1:細胞観察(培養細胞や血球)

明視野:核などの濃い構造は見えるけど、透明な細胞質は見えにくい

暗視野:細胞膜の輪郭がくっきり見える!細胞の動きや形の変化がとてもわかりやすい

🔍 実験室あるある:培養細胞のコンタミチェックで「ゴミなのか細胞なのか微妙…」というとき、暗視野で見ると判別しやすくなることも!

例2:微粒子の観察(コロイドやナノ粒子)

明視野:粒子が小さすぎると見えない…

暗視野:光が散乱されて、粒子がキラキラ光って見える

💡 粒子の「分散状態」が見た目でわかるので、分散剤の効果チェックなどにも。

例3:金属表面の観察

明視野:表面の凹凸は見えるけど、微細な傷は見えにくい

暗視野:微細なスクラッチやエッジが浮かび上がる

🔧 工学系学生の実験レポートでありがちなミス:「傷がなかった」と書いたけど、暗視野で見るとバリバリに傷が…という発見も。

使い分けのポイント!

| シーン | 明視野が得意 | 暗視野が得意 |

|---|---|---|

| 濃い構造の観察 | ◎ | △ |

| 薄い/透明な構造 | △ | ◎ |

| 微粒子の検出 | △ | ◎ |

| 形の変化や動きの観察 | △ | ◎ |

| 照明条件がシビアな場面 | ◎ | △(設定がやや難しい) |

おまけ:切り替えは簡単?

暗視野観察をするには、「暗視野コンデンサ」という部品を顕微鏡に取り付ける必要があります。一部の顕微鏡ではスライドで簡単に切り替えられるモデルも。

ちょっとした設定で見え方が劇的に変わるので、もし研究室や職場に暗視野の機能があるなら、ぜひ試してみてください!

コメント