スマートフォンや家電製品などは簡単に壊れては困ります。

これらの製品のメーカでは製品が壊れないことを設計計算だけでなく、

実際に使われる環境を想定した試験を行って確認しています。

そのような製品の試験に必須な設備が恒温恒湿槽です。

筆者(走る園児)が勤務するメーカでも恒温恒湿槽を数100台保有しており、日々多くの技術者が恒温恒湿槽を使って新製品の評価をしています。

恒温恒湿槽の操作方法はとても簡単でなので新人技術者でも簡単に使えますが、絶対にダメな使い方があります。

間違った使い方をしてしまうと

恒温恒湿槽を故障させるのはもちろんですが、

試験の判定を誤ってしまうリスクがあります。

この記事を読むと、

恒温恒湿槽を全く知らない方でも恒温恒湿槽の構造が理解できて、

恒温恒湿槽を使う際に絶対にやってはダメなことを知ることができます。

恒温恒湿槽を普段使っている方はもちろんのこと、

将来、使う予定がある方にも有益な知識になると思います。

・新人技術者

・恒温槽を使ったことがある方

・恒温槽の構造、原理に興味がある方

5分程度で読めます。

是非、最後まで読んでくださいね。

恒温恒湿槽とは

恒温槽 【出展:ESPEC(株)HP】

恒温恒湿槽とは、温度(おんど)と湿度(しつど)を自由にコントロールすることが出来る装置です。

「極寒の南極」、「高温多湿のジャングル」、「高温で乾燥した砂漠」のような地球上にある厳しい環境を恒温恒湿槽1つで簡単に再現できます。

恒温恒湿槽の機能(仕様)

メーカや型式によって、コントロールできる温度や湿度の範囲は異なります。

今回はエスペック(株)の製品ラインナップを例に紹介したいと思います。

温度(おんど)について

標準的な恒温恒湿槽の温度設定範囲はー40℃~150℃です。

特別仕様になりますが、低温はー70℃、高温は180℃まで設定できる恒温恒湿槽もあります。

ここで気づかれた方もいると思いますが、

地球上で最も気温が低い南極大陸の平均気温はー20℃ですし、最も気温が高い砂漠地帯の平均気温は45℃ですから、

恒温恒湿槽は―20℃~45℃までコントロールできれば、地球上全ての温湿度環境をカバーできるはずなのですが、

標準的な恒温恒湿槽でさえ、温度設定範囲はー40℃~150℃と地球上ではあり得ない温度まで作り出すことが出来ます。

なぜ? そんなに過剰な温度範囲までコントロールできる必要があるのか?

それは、加速試験をするためです。

加速試験とは

製品が10年間壊れないことを確認する方法として最もシンプルな試験は、実際にその製品が使用される最高温度や最低温度の環境で10年間試験を行い、製品が壊れないことを確認すればよいのです。

しかし、これでは合否の結果がわかるまでに10年もかかってしまいます。

試験に10年もかけていたのでは、どんなに魅力的な製品でも陳腐化してしまい商売になりません。

そこで、10年かかる試験を短時間で評価するために考え出された試験が加速試験いいます。

加速試験は、実際に使用される温度よりも更に厳しい温度で試験を行うことで、試験時間を短縮する考え方です。

加速試験条件を検討するうえで多く用いられているのが、「10℃2倍則」と呼ばれている加速試験の目安的な考えです。

10℃2倍則は、温度が10℃上昇(下降)すると、

材料の劣化のスピードが2倍・寿命が半減するという考え方です。

具体的な例を挙げて説明します。

20℃の環境で5年間使う製品の加速試験を検討することとします。

10℃2倍則の考え方を使えば、20℃に10℃足した30℃で試験を行えば5年の1/2(2年半)に試験時間を短縮(加速)できます。

20℃に60℃足した80℃で試験を行えば、

5年の1/2×1/2×1/2×1/2×1/2×1/2になるので、

5年×1/64=約29日に試験時間を大幅に短縮(加速)できます。

5年の評価時間をたった1カ月に短縮できるのです。

恒温恒湿槽を購入する際には加速試験を想定して

製品の使用温度範囲よりもさらに高低温まで設定できる恒温恒湿槽を選ぶことをおすすめします。

湿度(しつど)について

湿度に関しても恒温恒湿槽の型式によって異なりますが、

一般的な恒温恒湿槽では最低湿度は5%Rh~最高湿度は98%Rhの範囲で設定できます。

%Rhとは相対湿度(Relative humidity)のことです。

恒温恒湿槽の構造(原理)

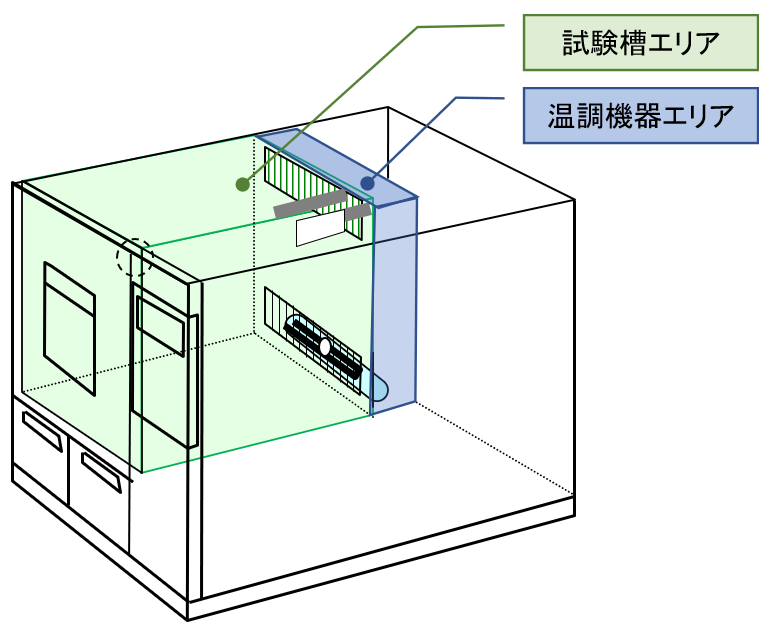

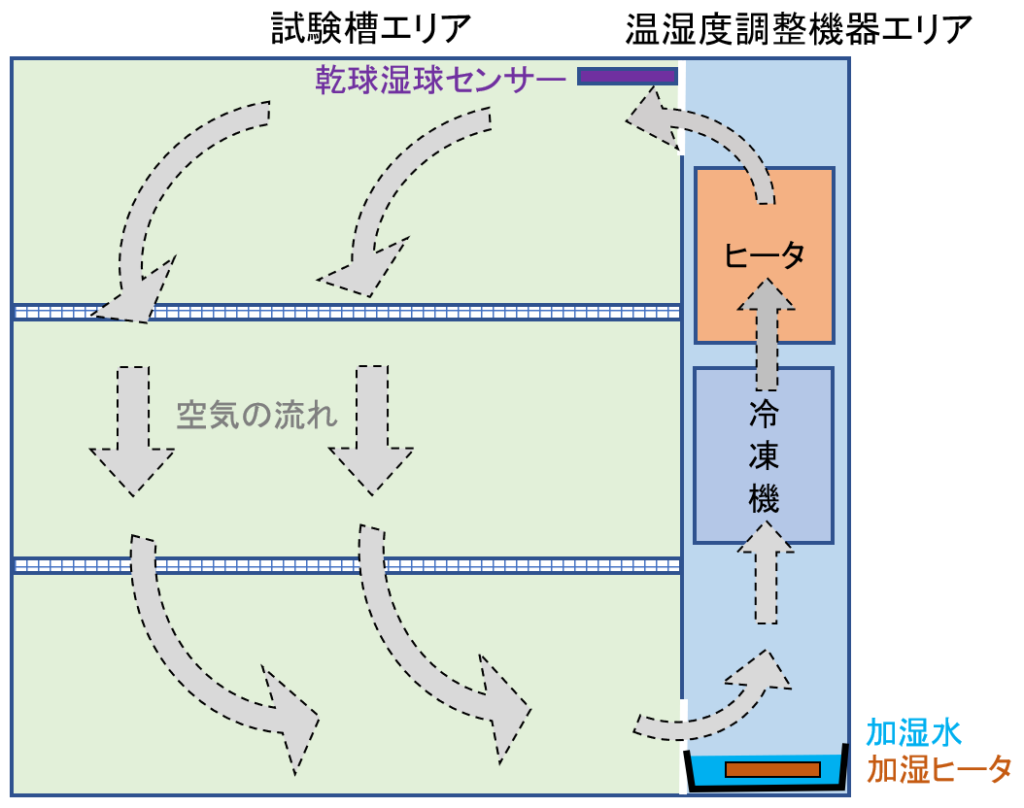

恒温恒湿槽は試験槽エリアと温調機器エリアの2つのエリアで構成されています。

試験槽エリアは試料を入れて実際に試験をする空間です。

温調機器エリアは試験槽エリアの温度、湿度を作り出す機器が収まっている空間です。

試験槽エリアと温調機器エリア以外のスペースには電気機器や圧縮機などが収まっています。

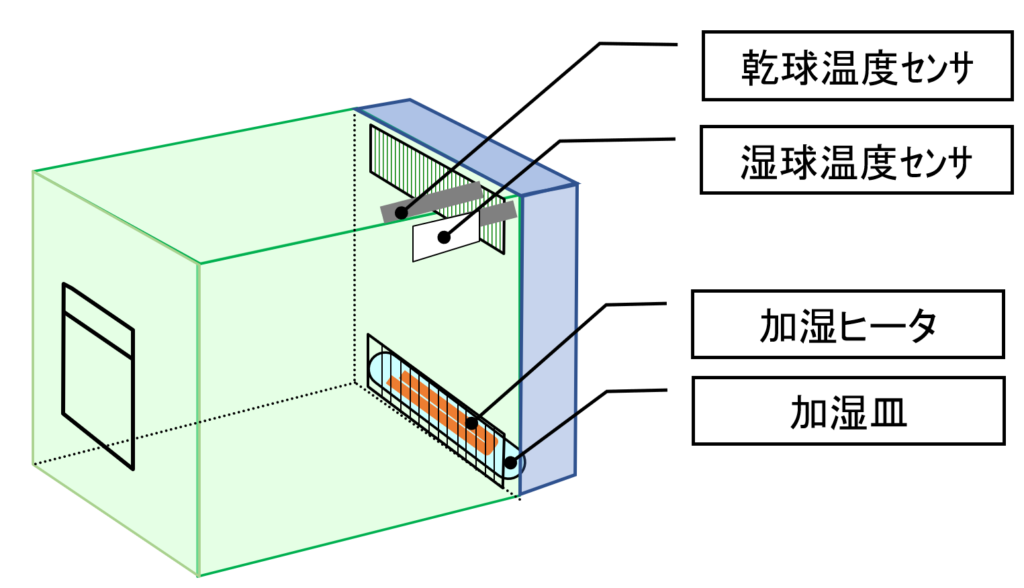

試験槽エリアの温度や湿度は、試験槽エリアにある乾球温度センサと湿球温度センサで検知し、設定された温度や湿度になるようにセンシングしているのです。

例えば、気温を85℃、湿度85%Rhに設定した場合、温湿度調整機器エリア内のヒータが加熱、加湿水を加湿ヒータで加熱蒸発させて、試験槽エリアと温湿度調整機器エリアの空気を循環させることで温度と湿度を高めていきます。

恒温恒湿槽の温湿度調節の肝は空気の循環なのです。

乾湿球温度センサーとは

恒温恒湿槽試験槽エリアの上部通気口に設置されている2対の白金抵抗体温度センサーです。

1本のセンサーは空気温度をそのまま測定(乾球)しているのに対して、

もう1本は湿ったガーゼ(ウィッグ)がセンサーを覆っています。

湿度が低い場合は湿ったガーゼの水が蒸発し易いので、水の蒸発とともに熱を奪います(気化熱)。

このように湿球は周囲の湿度に依存して温度が変化するので、同じ部屋の温度を乾球と湿球で測定しても温度が異なり、この温度差から湿度を計算で求めることが出来るのです。

このような原理で恒温恒湿槽は槽内の温度と湿度を測定しています。

絶対ダメな6つの使い方

とても便利で製品開発には無くてはならない恒温恒湿槽ですが、絶対にダメな6つの使い方があります。

②空気の流れに配慮すること

③試料以外の高分子材料を入れないこと

④試料を床に直置きしないこと

⑤高湿度試験をする際、まず温度だけを上げること

⑥高温になる試験では塩ビ電線を使わないこと

これら6つのダメな使い方について

くわしく解説しますね

水は純水を使うこと(水道水、超純水はダメ)

加湿用の水に水道水を使っては絶対にダメです。

水道水には不純物(シリカ)が含まれているからです。

シリカを多く含んだ水道水を加湿用の水タンクに入れてしまうと加湿運転で水道水が蒸発したあとには加湿ヒータの表面にシリカが残留してしまいます。

これを何度も繰り返すことで加湿ヒータの表面には分厚いシリカの層が堆積します。

シリカは熱伝導率が低いので、加湿ヒータの熱が水に伝わりにくくなり、加湿効率が下がってしまいます。

また、水に熱が伝わらないということは反対に加湿ヒータの温度が高くなってしまい加湿ヒータの寿命が低下しますので、加湿ヒータの故障リスクが高まってしまいます。

恒温恒湿槽には絶対に水道水を

使わないようにしましょう。

水道水がダメならどんな水を使ったらよいか?

加湿用の水にはシリカが含まれていない純水(電気伝導率(導電率)が0.1~10μS/cm)を使ってください。

それなら純水の不純物をさらに取り除いた超純水(電気伝導率(導電率)が0.1μS/cm未満)の方がより良いのでは?と思われるかもしれませんが、超純水は恒温槽には使えません。

超純水を使用すると恒温恒湿槽の水回路の金属部品が溶けるリスクがあります。

金属部品が溶けると最悪の場合は穴が開いて水漏れが起こることもあります。

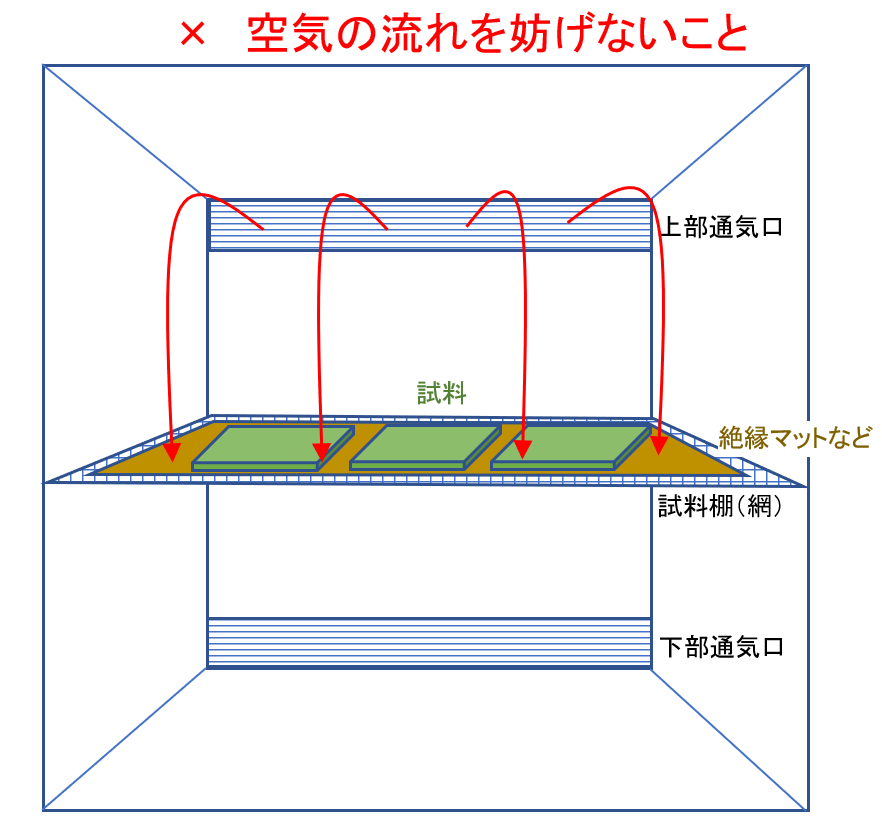

空気の流れを妨げないように試料を置くこと

恒温恒湿槽の原理で解説したように、恒温恒湿槽は空気を循環させることで槽内の温度と湿度をコントロールしています。

空気が流れないと温度や湿度のコントロールができなくなります。

恒温恒湿槽の温度センサーは1か所にしかありません。

もし空気が流れなくたっていて、槽内の温度が一定でなくても、温度センサの周りだけ設定温度通りであれば、アラームや異常表示などは発報されずに異常な試験をしていることに気付かない可能性が高いのです。

試料に通電しながら恒温恒湿槽で試験を行う場合、このミスを犯す技術者が多いです。

金属製の試料棚への漏電を防止するためのゴムなどの絶縁材を試料棚に敷くことが多いですが、絶縁材を試料棚全面に敷き詰めている技術者をよく見かけます。

試料棚全面を絶縁材で覆ってしまうと槽内の空気の流れが悪くなるので、設定した温度、湿度に制御できず正しい試験が出来ていないです。

空気の流れを妨げる要因としては、試料が大きい、または試料の数が多くて空気の流れを塞いでしまう事例もよく聞きます。

試料を並べる際には槽内の空気の流れが円滑になるよう十分配慮しましょう。

槽内の空気の流れが滞るように試料やマットなどを置かないようにしましょう。

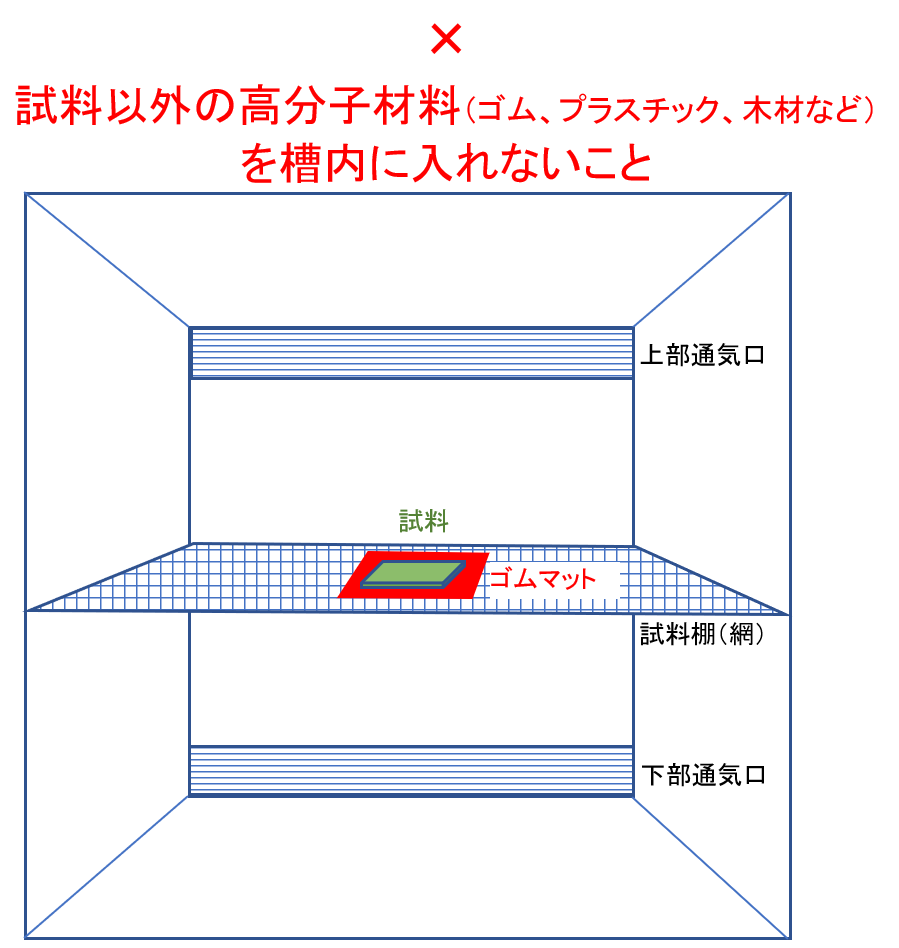

試料以外の高分子材料(ゴム、プラスチック、木材)は入れてはダメ!

試料棚は風通しを良くするために、金属製(SUS製)の網棚になっているので、試料棚は電気を通します。

試料に通電しながら試験を行う場合には試料棚に絶縁のためにゴムやプラスチック、木材などの高分子材料には様々な添加剤や薬剤が入っている場合が多く、気温が高くなればなるほどそれらの物質がガス化(アウトガス)やブルームするなど高分子材料から出てきます。

アウトガスやブルームする物質は様々ですが、試料の金属部が腐食したり、接点部が絶縁されて通電不良になるなどの不具合を起こします。

また、アウトガスが恐ろしいのは知らず知らずのうちに恒温恒湿槽の湿度が不正確になってしまうことがあります。

これは、湿球のガーゼ(ウィッグ)にアウトガスで汚染され目詰まりすることで、蒸発し易さが異なってしまうためです。

出来る限り、試料以外の高分子材料は恒温恒湿槽に入れないようにするべきですが、試料に通電する場合にはどうしても金属棚を絶縁するために高分子材料が必要です。

そのような場合には、アウトガスやブルームが少ない安定した熱硬化性プラスチックを使うようにしましょう。

熱硬化性プラスチックでも過信は禁物です。

厳密には微量のアウトガスが発生します。

熱硬化性プラスチックを使う場合でも、前処理として試験温度以上の温度に数時間さらして、アウトガスを抜いてあげることが重要です。

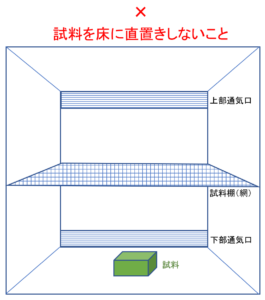

試料を床に直置きしないこと

恒温槽の壁や床は厳しい温度、湿度環境にも腐食せずに耐えられるようにステンレスで作られており熱容量も大きいのです。

そのため、温度変化を伴う条件の試験を行った場合には、壁や床は試験温度(空気温度)に比べて温度の変化が緩やかになってしまいます。

そんな床に試料を直置きすると試料の温度変化も緩やかになりますので、定められた試験条件で試験を行えていないことになりますので、試験結果の判断を見誤ってしまいます。

試料の温度が緩やかになってしまった結果、試料が結露してしまうこともあります。

低温から高温高湿環境に変化するような試験の場合、床に試料を直置きしたことで試料はなかなか温まらず冷たいままになり、槽内の高温高湿の空気が試料の表面で冷やされて結露が生じてしてしまうこともあります。

このような問題を起こさないためにも試料は試料棚に風通し良い専用棚に置くことが重要です。

高温高湿試験では、先ず温度だけを上げること!湿度は温度に十分になってから!

高湿度試験では試験サンプルを結露水で濡らしてしまっている人をよく見かけます。

これは、試験装置(恒温恒湿槽)の不具合ではありません。

恒温恒湿試験の立ち上げ方法の誤りです。

高温高湿度試験(60℃、95%Rh)をする場合を想定して、実際の試験手順にそって試験方法のダメなところを説明します。

高温高湿試験(60℃95%Rh)の間違った試験手順

恒温恒湿槽内に試験サンプルを設置。

(試験サンプルは試料棚に置きましょう)

つぎに恒温恒湿槽の電源を入れて60℃95%Rhに設定し、恒温恒湿槽を運転させます。

試験開始時は恒温恒湿槽内や試験サンプルは常温ですが、恒温恒湿槽が運転することで、槽内の空気温度や湿度は急速に設定した試験温湿度(60℃95%Rh)に変化していきます。

それに対して、試験サンプルは熱容量があるので、槽内の空気温度よりも温度上昇が緩やかになるため、槽内空気に対して試験サンプルの温度は低い状態になります。

そのような状態にもかかわらず、槽内の湿度も設定した95%Rh近くの高湿度環境になっています。

槽内空気の湿度が非常に高い状態で冷たい試験サンプルがあると、試験サンプルで結露が起こって試験サンプルがドボドボに濡れてしまうのです。

特に高温高湿バイアス試験のように高温高湿環境で試験サンプルに通電する試験では結露水でドボドボになっているとイオンマイグレーションやトラッキングなど正しい試験では起こらない不具合が起こってしまいます。

正しい試験手順

高温高湿試験を行うときは、温度と湿度を同時に設定して恒温恒湿槽を運転させるのではなく、

まず、温度だけを設定して運転させて、試験サンプルも含めて恒温槽内が十分に設定温度になった上で、

次に湿度も設定して運転するようにしましょう。

もし、試験サンプルに通電する試験の場合は、温度に続いて湿度も十分に安定してから通電しましょう。

手間暇かかるので大変だと思われた方も多いと思いますが、

この手間を惜しんだ結果、試験のやり直しをすることになった技術者を多く見ています。

この手間は必要と割り切って、

正確な試験を行いましょう。

高温試験に使う電線は塩ビの被覆はダメ!

恒温恒湿槽内で試験サンプルに通電しながら環境試験を行うケースは多いのですが、使用する電線の素材は要注意です。

多くの場合、電線の被覆は塩ビ(塩化ビニル:PVC)が使われていることが多いのですが、塩ビの許容温度は、およそー15℃~60℃です。

-15℃~60℃であれば南極のような極寒の場所でなければ、世界中どこでも塩ビの許容温度範囲内なのですが、恒温恒湿槽を使った環境試験となると話は違ってきます。

環境試験では実際の使用環境よりも厳しい温度で試験を行うので、塩ビの許容温度60℃を超えてしまうのです。

許容温度を超えて塩ビの被覆の電線を長時間使い続けると、可塑剤が抜けてどんどん硬く、そして脆くなってしまったり、ガスが発生し試験サンプルや恒温恒湿槽のウィックを汚染するなど様々などトラブルの原因になります。

また、高温高湿試験では塩ビが加水分解する危険も生じてしまいます。

環境試験では塩ビ被覆の電線は使わない方が

安全ですね。

環境試験でお勧めの電線被覆は、架橋ポリエチレン(耐熱温度150℃)やフッ素樹脂が良いでしょう。

開発、評価に必須の恒温恒湿槽の原理や使用上の注意事項を解説しましたがいかがでしたか?

恒温恒湿槽を使った試験は長時間必要な試験が多いです。

試験が終わってから失敗に気づく前に、注意するポイントを守って正確な試験を行いましょう。

他にもたくさん記事を書いています

良かったら覗いてみてください

コメント

わかりやすく説明していただいてとても勉強になります。

仕事でもあまり意識せず使用していました。

恒温槽の中身について教えてほしいんですが、試験層を高温にするときや高温をキープし続けるときも冷凍機というものは毎回使われているのでしょうか?

低温状態を作るとき以外も絵では使われていますよね?冷凍機がそもそもわかっていない質問でしたらすいません

まき様

ブログを読んで頂きありがとうございます!!

このようなコメントはとても励みになります。

さて、お問い合わせ頂いた内容について回答させていただきます。

まず冷凍機について

冷凍機とは、簡単にいうと冷房専用のエアコンですね。

エアコンは冷房運転すると部屋の温度が下がりますが、反対に屋外の室外機から部屋の熱を排熱しています。

これはヒートポンプと呼ばれている技術でして、恒温槽の冷凍機もヒートポンプなのです。

ブログの記事の図で冷凍機と表現したのは、エアコンの室内機に相当する機器です。

エアコンの室外機に相当する機器は恒温槽では試験槽外に隠れています。

冷凍機が作動しているときは、エアコンの室外機が排熱しているように槽外に排熱しています。

恒温槽の天面から排熱の温風が出ているときは冷凍機が作動しています。

次のご質問(高温時にも冷凍機が作動しているか?)について回答します

結論から申し上げると、いつもではないですが作動しています が答えになります

低温から高温に一気に温度上昇させる際には冷凍機は停止しています。

しかし、一旦、高温の設定値に到達したらできるだけ温度を一定に保つ制御をします。

そのような制御中はヒータと冷凍機の出力比を調整しながら温度調節しているのです。

このような内容でお問い合わせの回答になっていますでしょうか?

今後も何かありましたらコメントいただけると幸いです。

走るエンジニア

回答ありがとうございます。

せっかく熱したのに目標温度より大きくなったりするときに冷凍機を使うのですね。

ヒータonoffだけで調整できたら恒温槽も安くなりそうだけど、やはり技術的に難しいものなのでしょうか。なんかもったいないですね。片方で冷やして、片方で熱した試験が同時にできたらいいんですけどね。

説明が解かりやすくて良かったです。

基本的な事だと思うのですが理解できていませんので教えて下さい。

材料の加速試験では、ギヤオーブン式の老化槽と今回の環境試験機、恒温槽、恒温恒湿槽、老化槽などの使い分けとしてどの様に使い分けるのかを新人社員に解かりやすく教えたいのでアドバイスをお願いします。

hiroshiさま

ブログを読んで下さりありがとうございます!!

また、嬉しいコメントも頂き重ねてお礼申し上げます。

とても励みになります。

さて、お問い合わせ頂いた「ギアオープン式の老化槽」とブログで紹介した「恒温恒湿槽」の使い分けについて、わかる範囲で回答させて頂きます。

ギアオープン式の老化槽を使うシーンは、高分子材料(主にゴム材)の空気加熱老化試験(JISやASTMなどに定められています)を行う際に用いる試験装置です。

つまり、老化槽はゴムを主とした高分子材料に熱と酸素を安定的に接触させることができる。高分子材料に特化した加速試験装置です。

対して、恒温恒湿槽は老化槽のように槽内空気の循環はありません。

槽内の温度、湿度のみで成立するような故障モードを加速させる加速試験装置です。

恒温恒湿槽は、酸素が劣化モードに大きく影響せず、温度や湿度(加えて通電も)が支配的な加速因子となる試験で用いられます。

劣化槽がゴムなどの高分子材料に特化した試験装置であるのに対して、恒温恒湿槽は金属、セラミック、高分子材などを組み合わせた製品や部品にも幅広く対応した試験装置になります。

こんな内容で回答になっているでしょうか?

大変わかりやすく新人の私でも正しく操作し試験することができました。

一点質問なのですが、低温高湿の試験は恒温槽でできるのでしょうか。

今度組み合わせ試験で低温高湿が出てしまいどうしようかと悩んでいます。

ゆん様

コメント頂きありがつございます。

どこかで誰かのお役に少しでもたててることがわかり励みになります

さて、お問い合わせの”低温高湿”の条件がどの程度なのかわかりませんが、

恒温恒湿槽は低温高湿条件が苦手です。

苦手な理由は、低温にするために冷凍機を冷やして槽内の空気を循環させるのですが空気中の水蒸気が冷凍機で冷やされて、

冷凍機に霜(しも)が付いてしまい冷凍能力が極端に低下してしまうからです。

霜が付くまでに試験が完了するくらい試験時間が短い場合であれば良いのですが、長時間の低温高湿試験を連続して行うのは難しいです。

恒温恒湿槽には除霜運転(冷凍機を温めて霜を溶かす運転)がある場合もありますが、除霜運転になると槽内温度が上昇してしまいます。

断続的に規定された低温高湿が制御できれば良い場合は良いのですが、連続運転は難しいですね。

記事で紹介したESPECの恒温恒湿槽であれば低温高湿運転が可能な機種はPDLやPDRシリーズになります。

カタログ上は5℃55%Rhまでは制御可能なようです。

始めまして、今年より環境試験装置の保守メンテの担当となり、検索して拝見させていただきました。

大手メーカの方ということで、1つご質問がございます。

弊社は小さい会社でして数個しか試験装置はないのですが、使用するルールなど決まっているのですが新人さんや派遣さんなどが使用して故障したりすると大変なことになるので、

使用者を免許制?登録制にして、登録された方だけが使用できるようにしようと考えております。

貴社様では数百個装置があるとのことで、使用者もかなりの人数がいると思っておりますが、事前に教育して、登録者だけが使用できるなどのルールなどありますでしょうか。

保守メンテ担当としてどのように運用していこうか悩んでおりまして・・。

以上、宜しくお願い致します。

阪神ふぁん様

記事を読んで頂きありがとうございます。

保守メンテのご担当なのですね。

色々とご苦労多いことと思います。

弊社では阪神ふぁんさんのアイデアと同じく使用者の免許制にしている機器が多いですが、

恒温恒湿槽はそれほど故障のリスクが高い機器ではないので免許制にはしていません。

使用者が使用開始時や連続運転中、使用後に機器の重要ポイントをチェックして記録を残すようにして、

故障や故障の兆候をチェックしてもらうことで、機器の維持管理をしています。

参考になれば幸いです

走る園児様

お忙しいところご返信ありがとうございます。

故障のリスクで登録制か否かの判断をされているのですね、

大変勉強になりました。

今後の参考とさせていただきますので、今後とも宜しく御願い致します。

お世話になります。恒温恒湿器についてとても分かりやすい内容で大変参考になりました。会社のメンバーに恒温恒湿器について理解してもらうために、簡単な資料を作成していたのですが、こちらの記事や図を抜粋し使用させてもらうことは可能でしょうか?もちろん、インターネット上に掲載したり等はございません。身内で使用する資料になります。宜しくお願いします。

やんさん

どうぞ、ご活用ください。

少しでもお役に立てたら幸いです

返信有難うございます。活用させていただきます。

今後とも宜しくお願い致します。