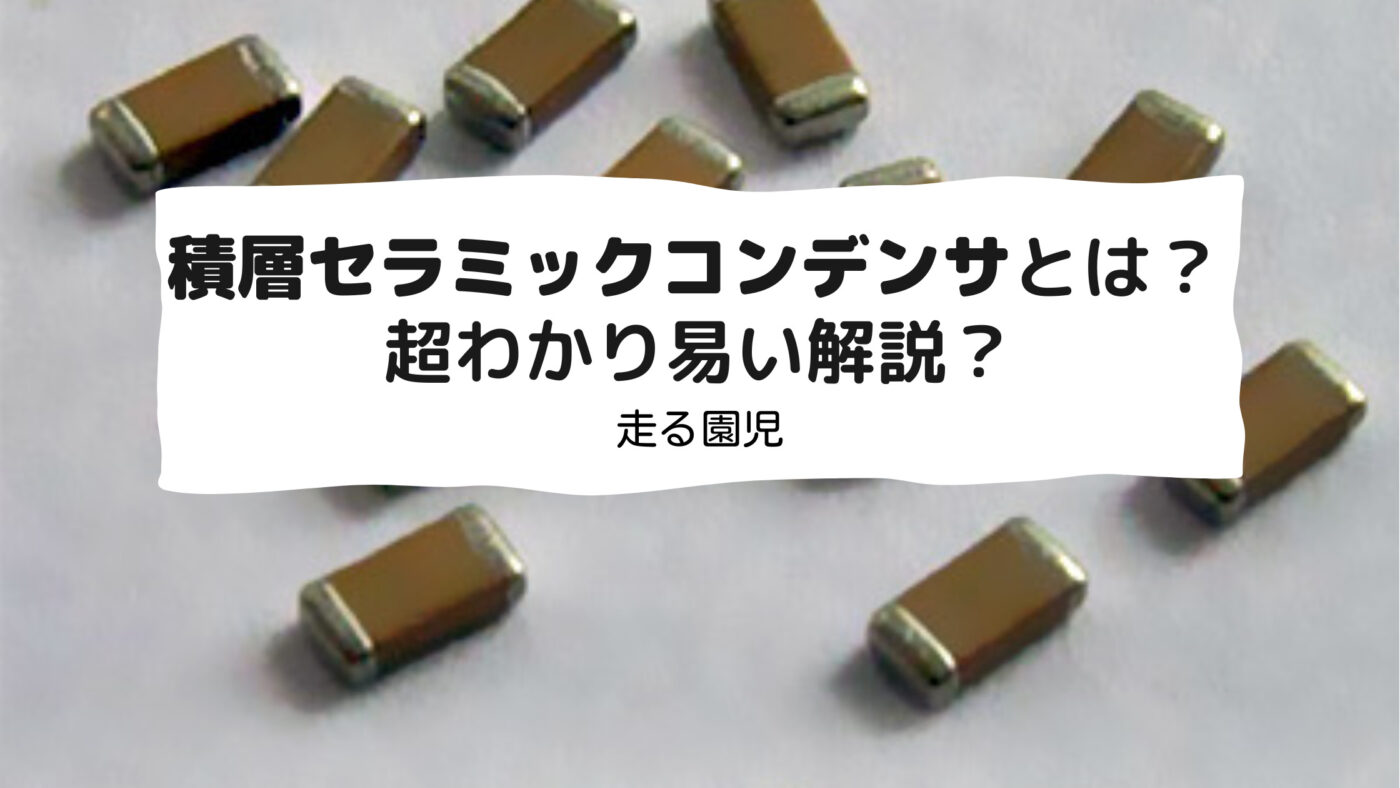

積層セラミックコンデンサはどんな部品なのか?

わかり易く解説しました

形は直方体(一部は立方体もあります)の四角い部品です。

大きさは最小のもので0.25㎜×0.125㎜(2023年時点)です。

シャープペンシルの芯の太さは0.5㎜なので、

芯の半分くらいの大きさといえば小ささをイメージしてもらえると思います。

0.25㎜×0.125㎜は小さすぎて、

見失ったら見つけるのは難しそうです。

積層セラミックコンデンサの種類

積層セラミックコンデンサは、

セラミック(誘電体)の種類によって2種類に分けられます

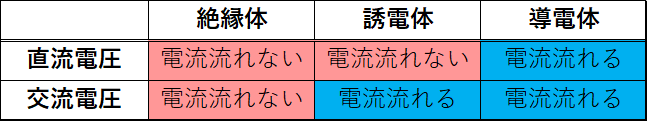

誘電体とは?

誘電体という言葉は

あまり馴染みが無い方も多いと思いますので、

解説します。

誘電体とは、

直流電圧では絶縁体(電気が流れない物質)なのに、

交流電圧では導電体(電気が流れる物質)になる性質をもつ物質です。

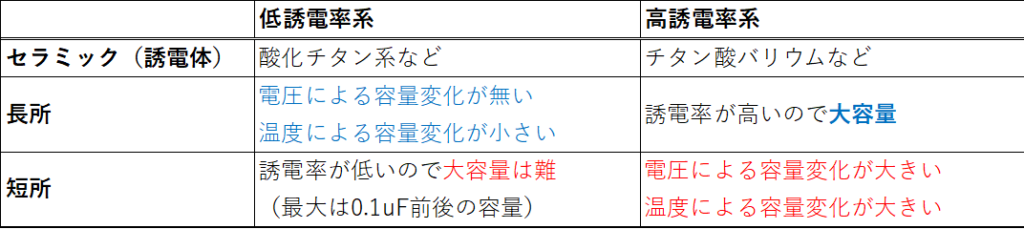

積層セラミックコンデンサの誘電体は2種類あります。

低誘電率(酸化チタン系の誘電体)の積層セラミックコンデンサと、

高誘電率(チタン酸バリウム)の積層セラミックコンデンサの2種類です。

これら2種類の積層セラミックコンデンサの

長所、短所を下表にまとめました

低誘電率の積層セラミックコンデンサの主な用途は、

温度保証用・高周波回路・フィルタ回路などです。

高誘電率の積層セラミックコンデンサの主な用途は、

平滑回路・デカップリング回路などです。

誘電率が高いので大容量なのですが、電圧や温度による容量変化が大きいので注意が必要です。

積層セラミックコンデンサの特性上の注意点

積層セラミックコンデンサは

注意するべき点があります。

注意するべき点①:温度による静電容量の変化<高誘電体系MLCC>

高誘電率系の積層セラミックコンデンサは、使用しているセラミック(誘電体)に温度特性があるので、仕様温度範囲内でも温度の変化に伴って静電容量が大幅に変化します。

高誘電率系の積層セラミックコンデンサを使う場合は、

想定される使用環境の温度範囲において

静電容量が変化しても機能上問題の無いような

製品設計が必要です。

注意するべき点②:経時の変化(エージング特性)<高誘電体系MLCC>

高誘電体系の積層セラミックコンデンサは、少しづつ誘電体の結晶構造が変化して、静電容量が変化します。

1000時間で静電容量が約7%低下する場合もあります

加熱すると静電容量は元に戻る

経年で静電容量が低下しますが、約125℃以上になる誘電体の結晶構造が元にもどり、静電容量が元の静電容量にもどります。

この結晶構造が元に戻る温度(約125℃)を

キュリー温度といいます。

注意するべき点③:DCバイアス特性<高誘電体系MLCC>

DCバイアス特性とは、積層セラミックコンデンサにDC(直流)電圧を印加すると静電容量の低下する現象のこといいます。

印加する電圧が高いほど静電容量の低下は大きくなります。

DC電圧を印加すると電界が生じ、

誘電体の結晶構造に影響を与えるために、

静電容量が低下します。

如何でしたか?

積層セラミックコンデンサについて、少し理解して頂けたのではないでしょうか?

もっと積層セラミックコンデンサについて知りたい方へ

積層セラミックコンデンサの別記事もありますので、

是非、読んでみてくださいね。

積層セラミックコンデンサの別の記事

コメント