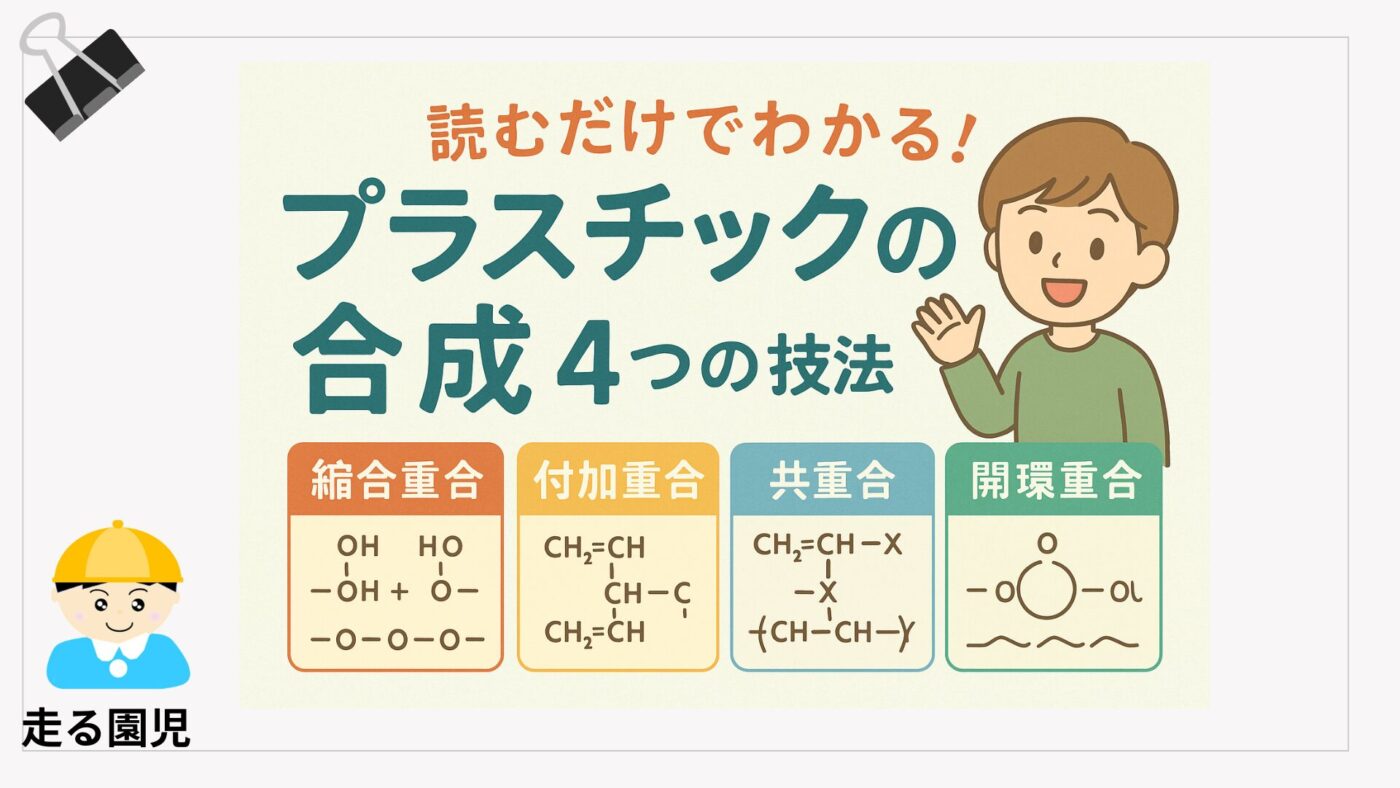

「プラスチックって、どうやって作るの?」

化学式でゴリゴリ説明されると、うんざりしてしまいますよね。

この記事では、

4つの代表的なプラスチックの合成方法について、

図やたとえ話を使いながら、楽しく・わかりやすく解説します!

プラスチックの合成って?

まず、基本から。

プラスチックは、モノマー(小さな分子)をつなげてできる高分子(ポリマー)です。

この「つなげ方」によって、性質も名前も変わってくるのです。

代表的なつなげ方は次の4つです!

① 縮合重合(しゅくごうじゅうごう)

特徴

同じモノマー同士が反応して、副生成物を出しながらつながる

例えるなら、粘土をくっつけていくけど、余った水分がポタポタ落ちるイメージ

ポイント

強くて丈夫なプラスチックが作れる

水やメタノールなどの副生成物が必ず発生

② 付加重合(ふかじゅうごう)

特徴

二重結合をもつモノマーが「カチッ、カチッ」と次々に連結していく

例えるなら、レゴブロックを次々にくっつけていく感じ!

ポイント

副生成物なし!超シンプル!

日常でよく見るプラスチックは、ほとんどこれで作られている

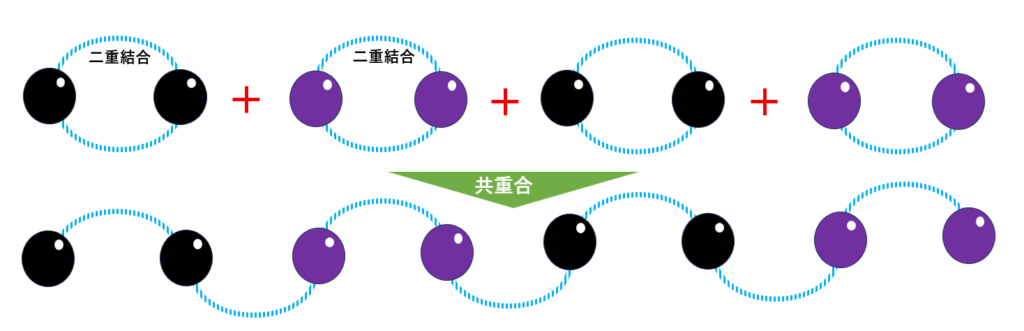

③ 共重合(きょうじゅうごう)

特徴

異なるモノマーをミックスして、性質の“いいとこ取り”

例えるなら、紅茶とレモンの「レモンティー」!

ポイント

「硬さ+柔らかさ」「透明性+耐熱性」など、バランスの良い素材が作れる

ただし、モノマーの相性を考えるのがちょっと難しい…

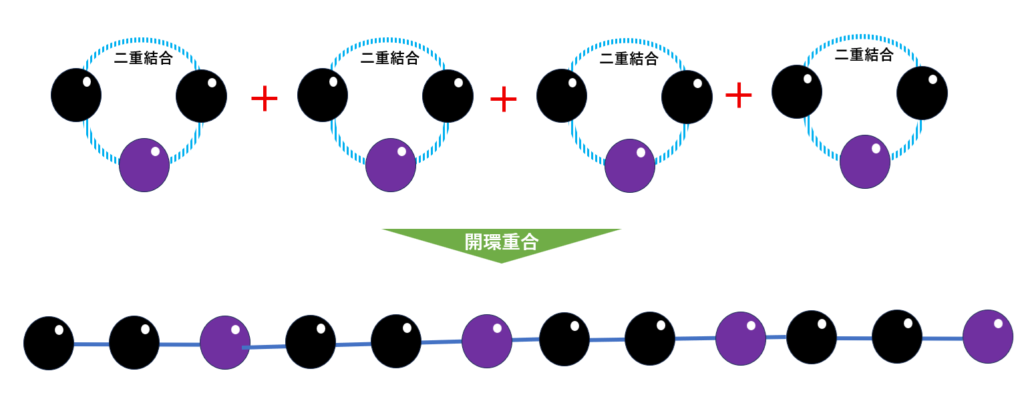

④ 開環重合(かいかんじゅうごう)

特徴

輪っか状のモノマーが“パカッ”と開いて、鎖のようにつながる

例えるなら、指輪を広げて鎖状に繋いでネックレスにするような感じ

ポイント

環状分子を使うので、ちょっとユニークな構造のプラスチックが作れる

生分解性プラスチックにもよく使われる合成方法

まとめ:合成法ごとの特徴を整理!

| 合成法 | 副生成物 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 縮合重合 | あり(水など) | ナイロン、PET | 副生成物がでる |

| 付加重合 | なし | ポリエチレン、PVC | シンプル、汎用性高い |

| 共重合 | 組み合わせ次第 | ABS、SBS | 機能の調整ができる |

| 開環重合 | なし or 少 | PLA、ポリカ | 構造がユニーク、生分解性も |

おわりに:どの合成法が一番いいの?

実は、「どれが一番優れている」というものではありません。

使う目的や材料の特性に合わせて、ベストな合成方法が選ばれているのです。

次にプラスチック製品を手に取ったら、

「これはどんな風に作られてるんだろう?」

とちょっと想像してみてください。

化学が少しだけ身近に感じられるかもしれません!

次におすすめの記事

コメント