プラスチックは現代の製品に欠かせない素材ですが、一口に「プラスチック」と言っても、その種類は実に多様です。

材料や製品開発の現場、またはトラブル調査の場面で、「これ、何のプラスチックだろう?」と感じた経験がある方も多いのではないでしょうか。

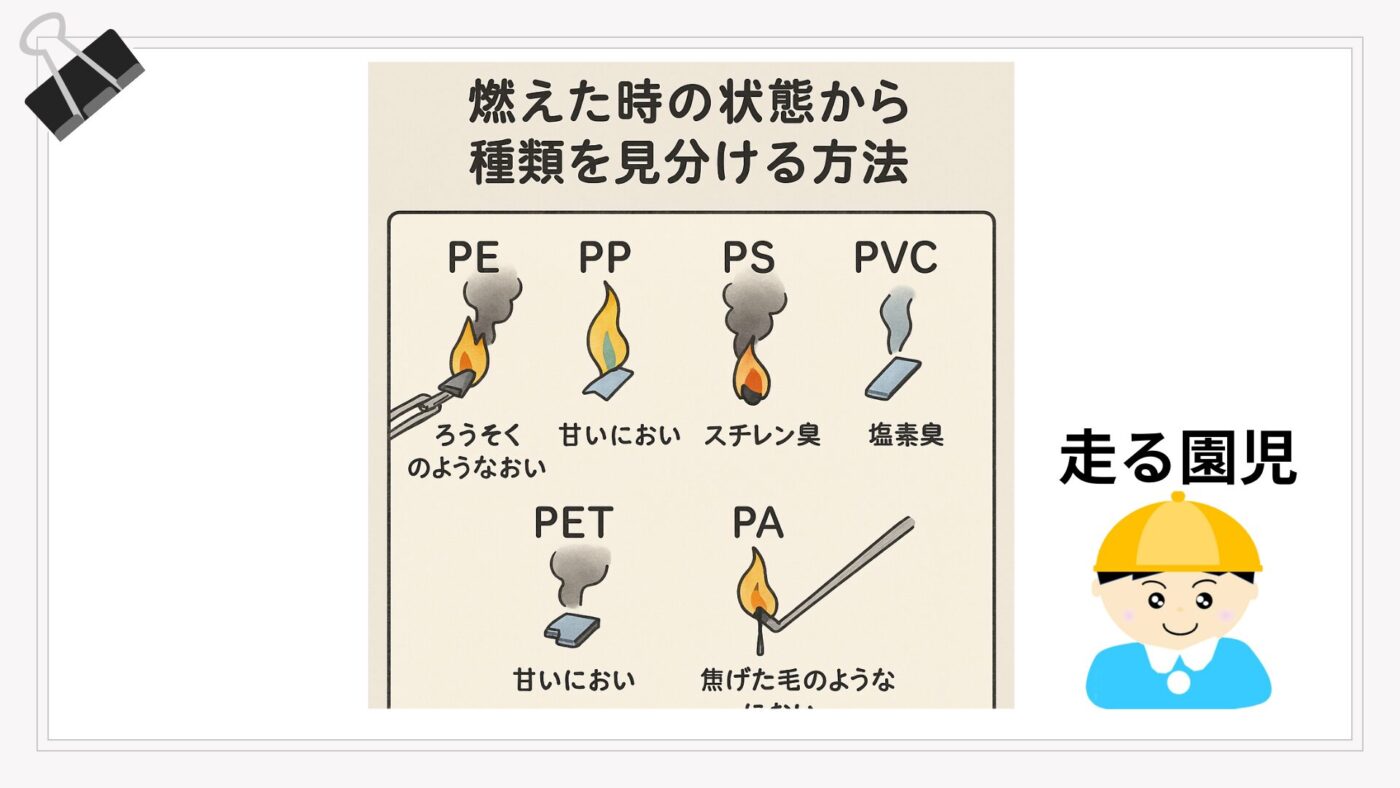

今回は、燃焼の状態(におい・色・炎・残渣など)から、プラスチックの種類を大まかに見分ける方法を紹介します。

あくまで目安としての簡易判別法ですが、材料に対する理解を深めるきっかけになるはずです!

🔥 プラスチックの燃焼テストとは?

プラスチックを火に近づけて燃やした際に起こる現象(燃え方・煙の色・におい・炎の色・残ったものなど)を観察することで、その種類を推定する手法です。

これは「簡易識別法」として、現場レベルでは昔から使われている知識です。

⚠️ 注意:実施する際は必ず換気の良い場所やドラフトチャンバー内で行い、火傷・有毒ガスに十分注意してください!

🔍 燃焼特性によるプラスチックの見分け方【代表例】

| プラスチック名 | 燃焼時の特徴 | におい | その他の特徴 |

|---|---|---|---|

| PE(ポリエチレン) | よく燃える、黒いすすを出す | ろうそくのようなにおい | 炎は黄色く、煙多め |

| PP(ポリプロピレン) | PEに似てよく燃える | 甘いにおい(パラフィン系) | やや青っぽい炎になることも |

| PS(ポリスチレン) | 明るい炎で勢いよく燃える | 甘く刺激的なにおい(スチレン臭) | 煙が黒く多い |

| PVC(ポリ塩化ビニル) | 炎に近づけると燃えるがすぐ消える | 塩素臭(焦げたゴムのようなにおい) | 有毒なHClガス発生。煙が白っぽい |

| PET(ポリエチレンテレフタレート) | 炎に入れると縮むがあまり燃えない | 甘く焦げたようなにおい | 溶けながら変形、灰が残りやすい |

| PA(ナイロン) | ゆっくり燃える、糸を引くように溶ける | 焦げた毛・たんぱく質のようなにおい | 黒い煤は少ない |

| PC(ポリカーボネート) | 燃えにくく、すすが少ない | やや薬品臭 | 燃えながら割れやすい、灰が残る |

👨🔬 どんな場面で役立つ?

古い製品の材料調査(図面や仕様書がないとき)

リバースエンジニアリングや素材選定の参考

材料トラブル(例:焼損)の初期調査

学生実験や技術教育の一環として

✅ 判別のコツと限界

この方法はあくまで「目安」です。同じPEでも添加剤や着色によって燃焼特性が変わることもあり、複数素材が混ざっている場合には判別困難になります。正確な判定にはFT-IR分析やGC-MS、元素分析などの機器分析が必要です。

ただし、燃焼テストによる大まかな識別スキルは、現場での材料対応力を高める武器になります!

🧪 おすすめのやり方(安全第一)

小さな試料をピンセットで持つ(もしくは金属トレイに置く)

アルコールランプやライターなどで着火

燃え方・におい・煙などを観察(短時間に留める)

完全に消火してから残渣の様子を見る

まとめ

プラスチックの燃焼状態から種類を見分ける方法は、化学や材料に携わる人にとって、意外と役立つ知識です。安全に配慮しつつ、身近な材料の性質に目を向けてみると、新たな発見があるかもしれません。

「燃えるか、燃えにくいか」「においはどうか」「残るものは何か」——

五感を使ってプラスチックと向き合ってみましょう!

コメント