イオンマイグレーションという現象をご存じでしょうか?

電気電子機器の故障原因がイオンマイグレーションであることも多いです。

筆者(走る園児)もイオンマイグレーションによる故障を数多く経験しています。

今回はイオンマイグレーションについて

分かり易く解説しますね

イオンマイグレーションって何?

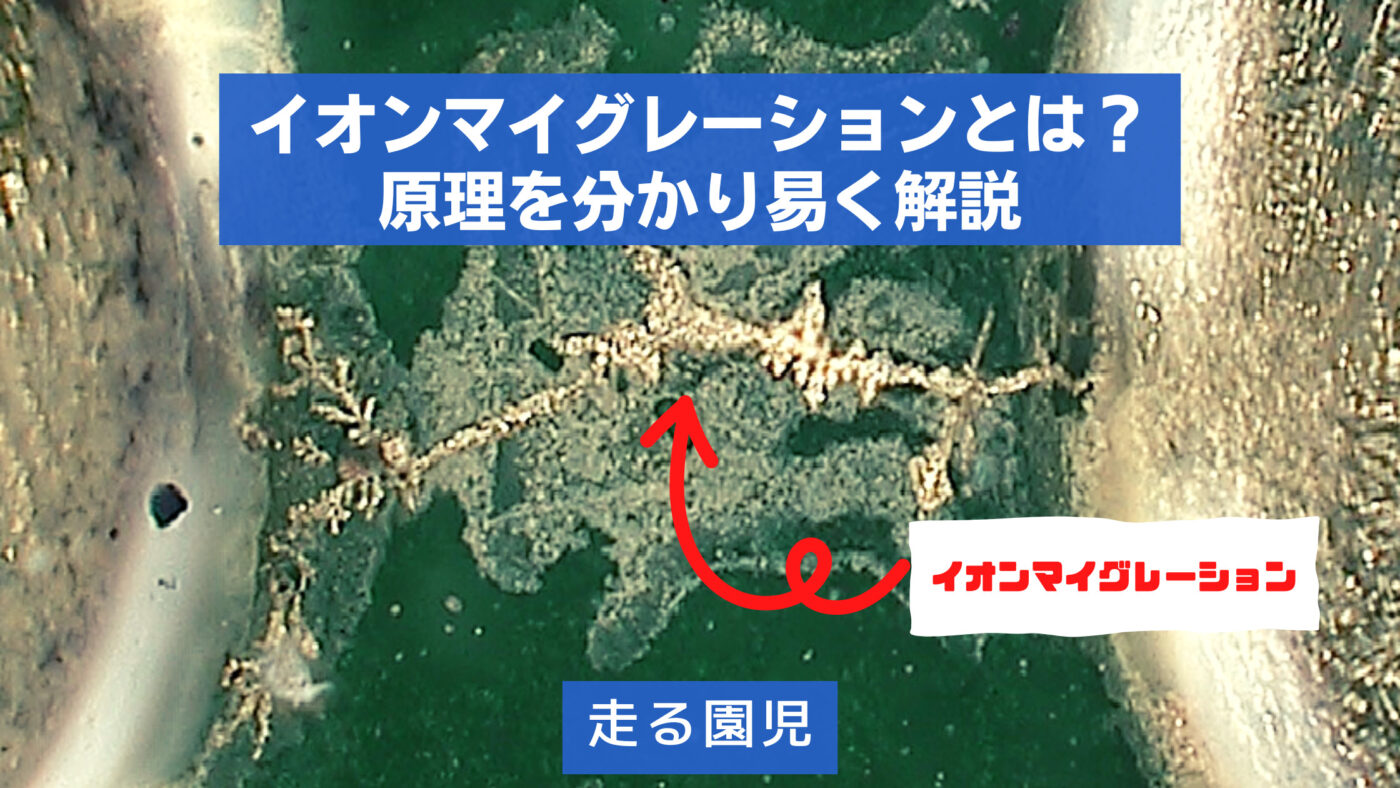

イオンマイグレーションには、さまざまな形状がありますが、

最も多い形状は樹状模様(デンドライト)です。

木の枝のような形なので、樹状模様(デンドライト)と呼ばれています。

この樹状模様(デンドライト)は金属で出来ているので電気が流れやすいです(導電性があります)

イオンマイグレーションが生成することで、通常は電気が流れないところに電気が流れるので、電気電子機器が故障します

樹状模様のイオンマイグレーション(Sn)

イオンマイグレーションは電気製品の故障原因になります

イオンマイグレーションの発生原理

イラストで

イオンマイグレーションが発生する原理を

解説するね。

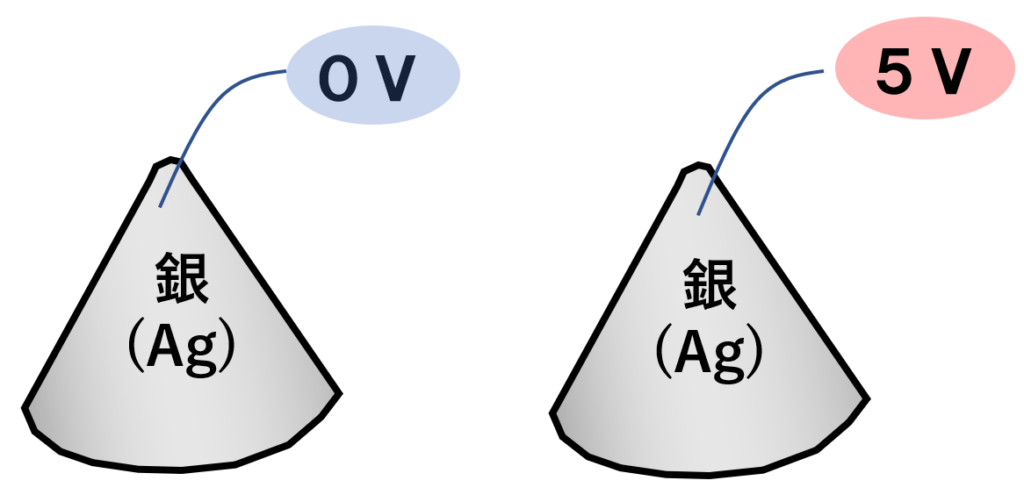

発生する場所は「電圧が印加された2つの金属の間」

イオンマイグレーションが発生する場所は必ず電圧が印加された2つの金属の間です

金属と電圧が無ければ絶対にイオンマイグレーションは発生しません。

でも、金属であれば、どんな金属でも良いわけではありません。

イオンマイグレーションが発生する(発生し易い)金属があります。

金属の種類によって、

イオンマイグレーションの発生し易さは全く違うよ。

一般の電気製品に使用されている金属をイオンマイグレーションが起こりやすい順に並べると次のようになります。

最もイオンマイグレーションが起こり易い金属は銀(Ag)です。

反対に絶対にイオンマイグレーションが発生しない金属は鉄(Fe)です。鉄は絶対にイオンマイグレーションが発生しない金属です。

でも、金属だけではイオンマイグレーションは発生しません。

もう一つ電圧が必須条件になります。

2つの金属間に電位差(電圧)が必ず必要です。

電位差は大きいほどイオンマイグレーションは発生し易くなりますが、金属間の距離も重要な要素です。

電位差が変化なければ、2つの金属間の距離は短いほど電界強度が大きくなるのでイオンマイグレーションは発生し易くなります。

電圧が高く、距離が短いほど、電界強度は大きくなるので、イオンマイグレーションは発生し易くなるよ。

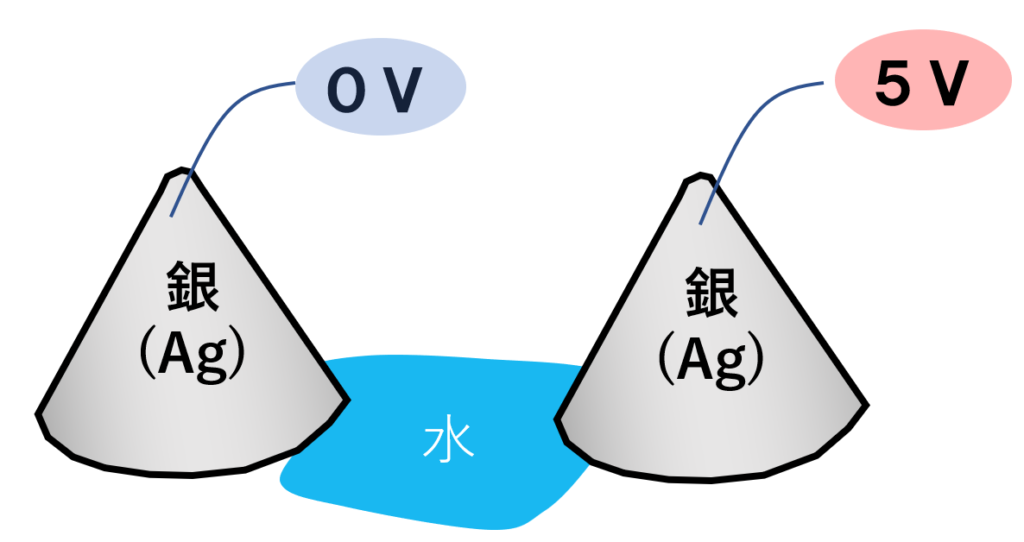

イオンマイグレーションには水も必要

実は、金属と電界強度だけではイオンマイグレーションは発生しません。

もう一つ、絶対に必要なものがあります。

それは”水”です。

電圧と金属、そして水があると、

イオンマイグレーションが発生する条件が揃うことになります。

水は電気を通すので一般に電気製品に水は厳禁であり水が掛かることはまず無いと思います。

目に見えるような水が無くても、湿度が高い環境では物の表面には目に見えない薄い水の膜で覆われているのです。

このような目に見えない薄い水の膜でも十分にイオンマイグレーションを発生させることができるのです。

つまり、よぼど空気が乾燥していない限りイオンマイグレーションに必要な水が付いていると考えてください。

それではイラストを使って2つの金属間に

イオンマイグレーションが成長する原理(メカニズム)を

順番に説明するね

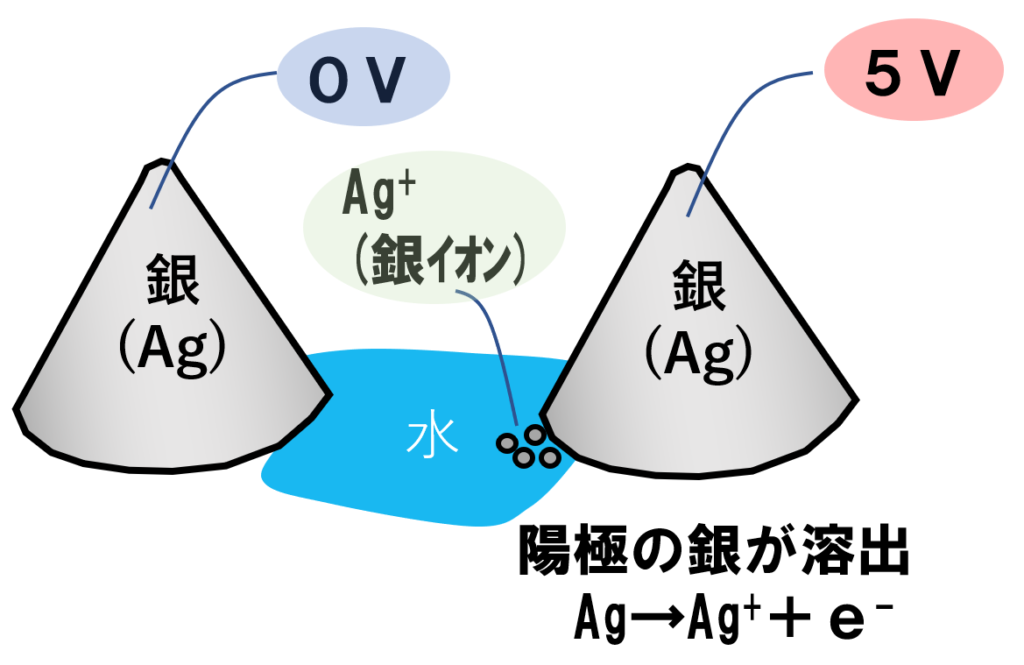

①陽極(+)の金属が溶出

2つの金属の間に水があって、電界強度があると、

電気化学的な反応により、陽極(電圧が高い方の金属:イラストでは陽極は5V側)の金属が水に少しづつ溶出して電子を一つ失って銀イオンになります。

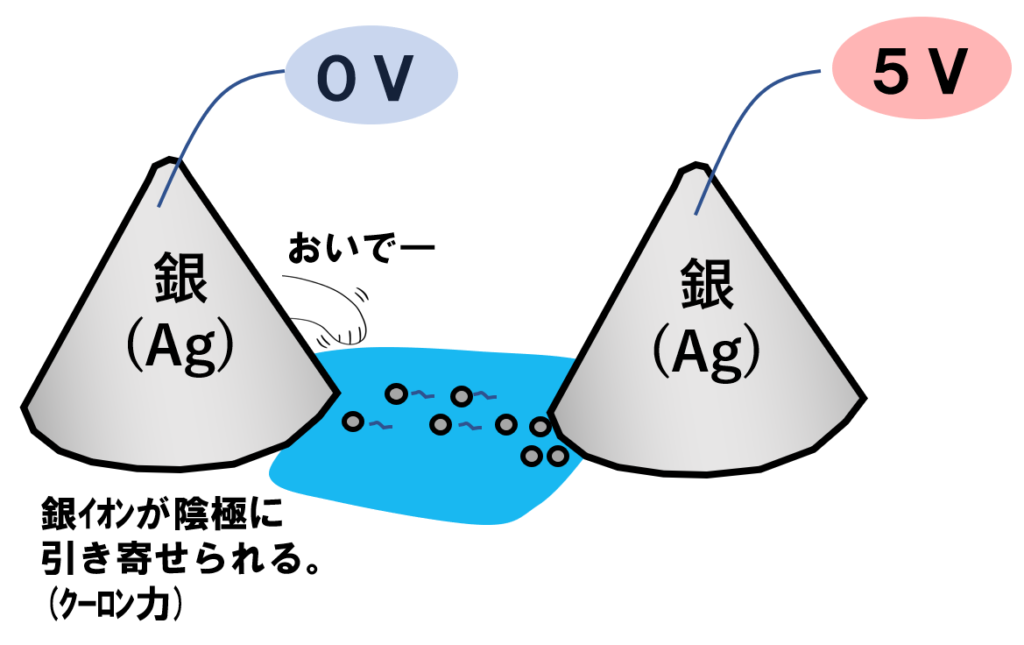

②溶出した金属が陰極に移動

水に溶けた銀イオンは電子を失っているので+(プラス)の極性を持っています。

+極性の銀イオンがクーロン力によって、陰極(電圧が低い方の金属:イラストでは陰極は0V側)の金属に引き寄せられます。

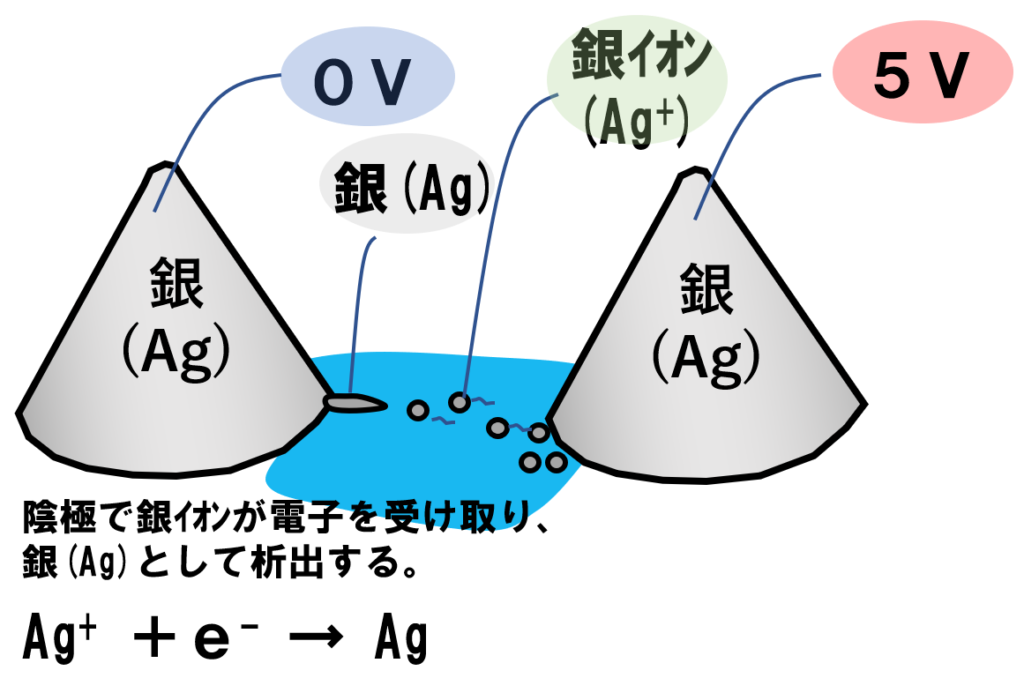

③陰極で金属が析出

クーロン力によって陰極に引き寄せられた銀イオンは、

陰極で電子を受け取って、再び銀に戻り陰極の周辺に析出します。

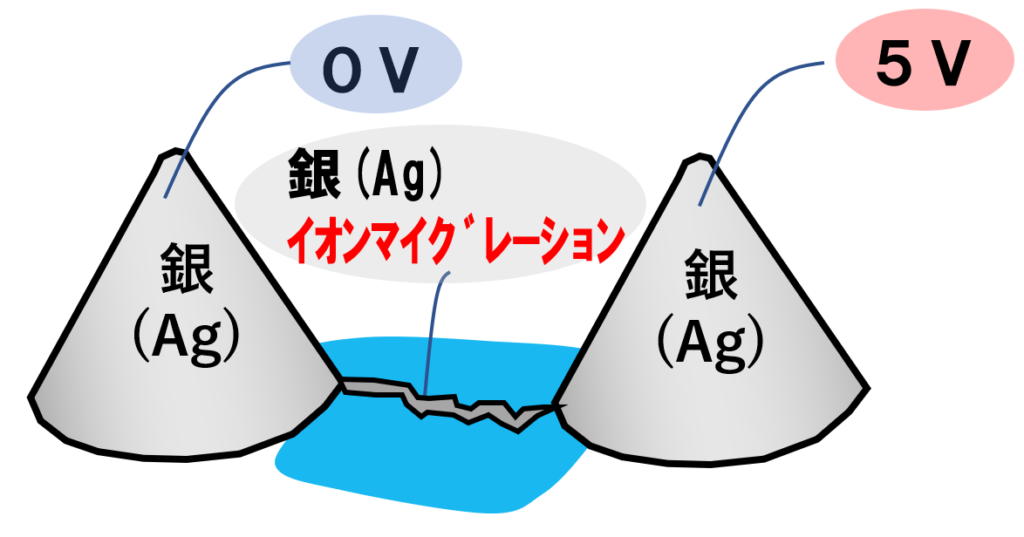

④陽極に向かって木の枝のように金属が析出

陽極側で銀が溶出して銀イオンになり陰極側に移動と陰極側では銀になって析出する現象が繰り返し起こることで、

析出する銀は少しづつ陽極側に木の枝のように伸びていきます。

このようなメカニズムで発生した銀の樹状模様をイオンマイグレーションといいます。

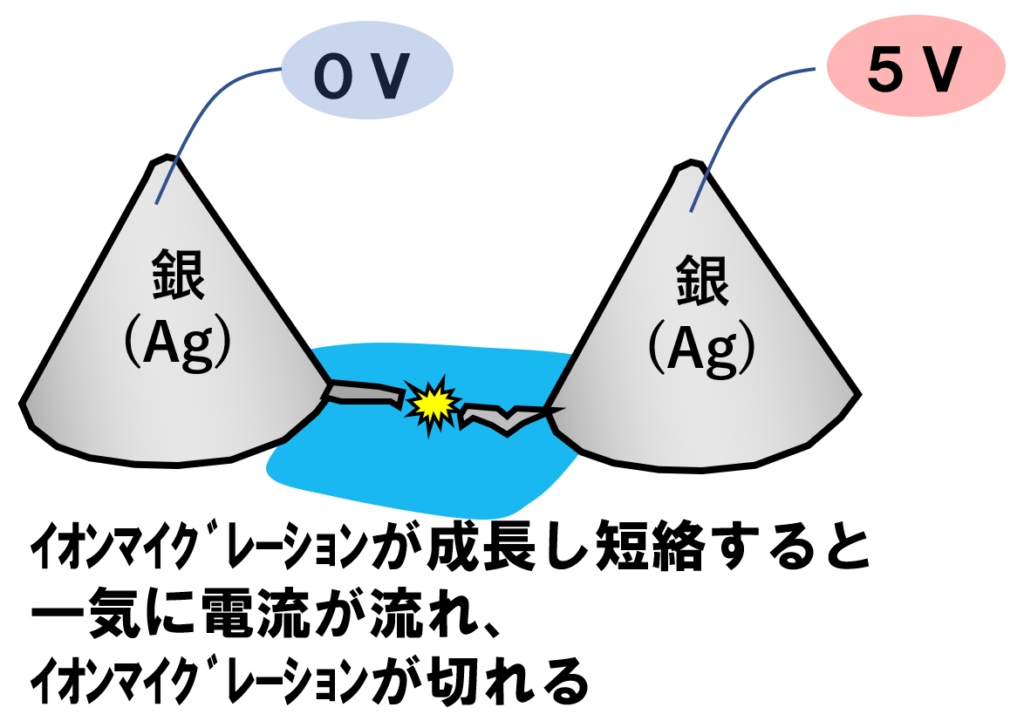

⑤析出した金属が陽極に到達(短絡)

そして、どんどんと銀の樹状模様が陽極側に伸びていき、ついには陽極に到達してしまいます。

陰極側から伸びて成長した樹状模様が陽極に到達することで、電位差のある金属間を導電性がある銀のイオンマイグレーションが短絡することになり、一気にイオンマイグレーションに電流が流れます。

一気に流れた電流によって発生したジュール熱により、最も弱い箇所(細い)が消失します。

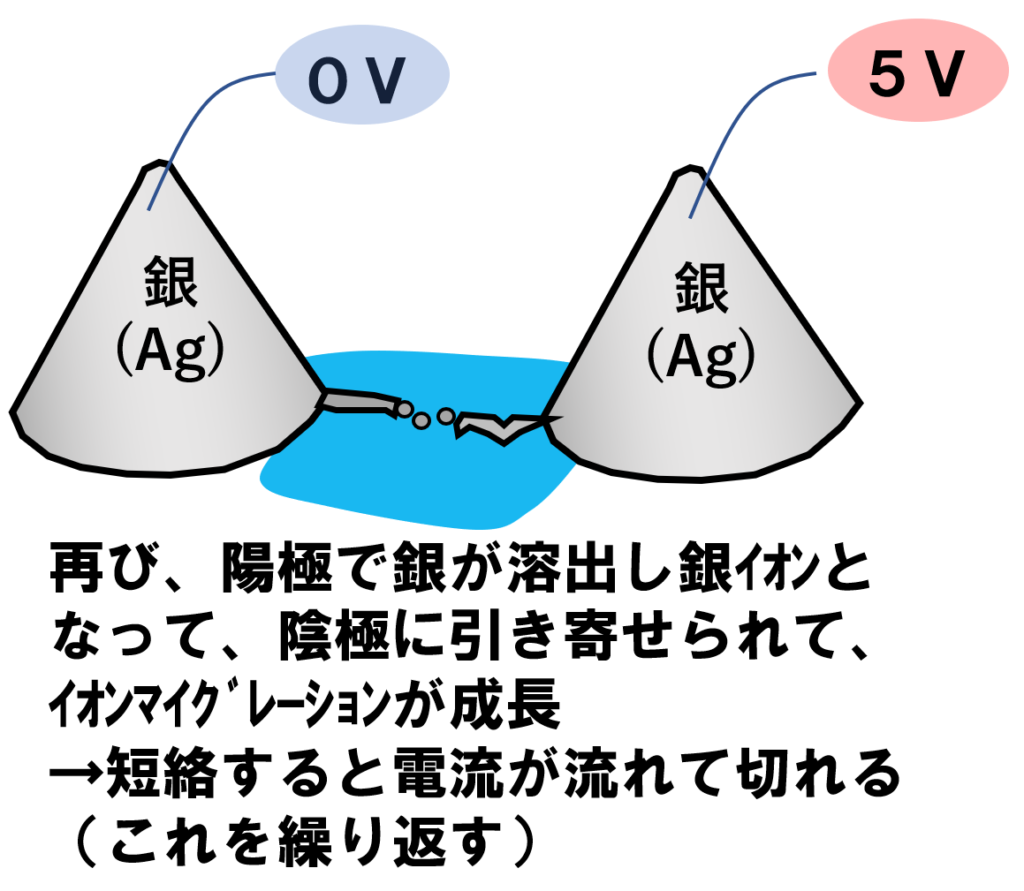

⑥電流で消失、そして再び成長

イオンマイグレーションが過電流によって消失するが、再びイオンマイグレーションが成長し始める

イオンマイグレーションの一部が消失することで、電流経路が無くなるので電流は遮断されます。

そうなると再び電界強度によって、陽極の銀がイオン化して陰極側に移動して析出する反応が始まります。

そして、消失した箇所を析出した銀が少しづつ補いながら成長し、また再び短絡状態になり、電流が流れて、一部が消失するとしたことを繰り返し起こる。

イオンマイグレーションを加速する因子

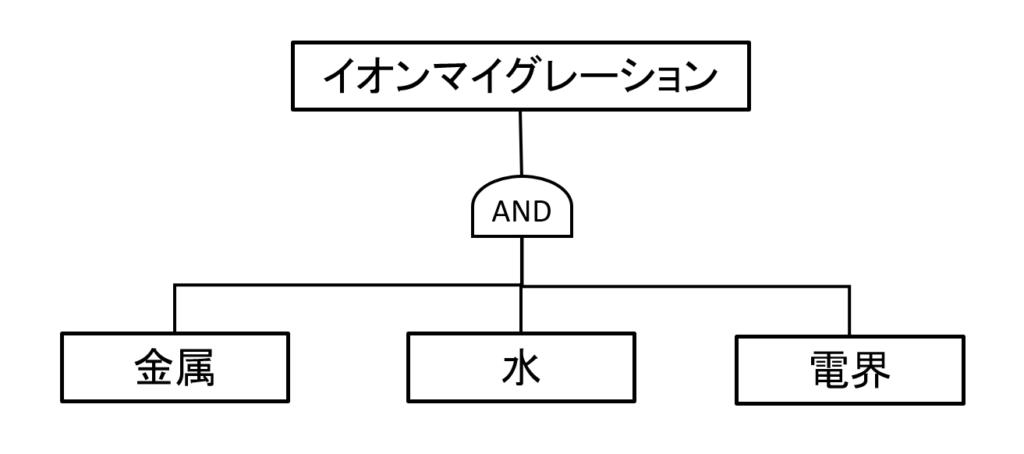

絶対に必要な3つの条件(金属、電圧、水)が揃えば、イオンマイグレーションが発生してもおかしくないのですが、

更にイオンマイグレーションを発生し易くする(助長させている)条件があります。

それは、塩などのイオン物質(電解質)です。

イオン物質といえば、最もイメージし易いのが海由来の海塩粒子(sea-salt particle)ではないでしょうか?

海岸より10km以内では波風により飛散した海水ミストが空気中に含まれているので、海近くの家で使っている電化製品のプリント基板には海水ミストが少しづつ付着し蓄積します。

海水ミストには塩化ナトリウムのような水に溶けるとイオン化して電気を非常に通しやすい水溶液になります。

このような電気を流し易いイオン物質が溶けた水溶液がイオンマイグレーションの3条件が揃っている箇所に付着すると

ただの水よりも一気にイオンマイグレーションの発生リスクが高まります。

イオン物質がイオンマイグレーションの生成を助長する理由は水溶液が電流を流し易くなるからだけではありません

イオン物質が付着することで、より水が付着しやすくなるのです。

塩化ナトリウム(塩)が付着した場合は相対湿度が低くても、塩が吸湿して水膜を容易に形成されます。

つまり、イオン物質があることで、より濡れやすくなるのです。

この原因は,塩の潮解(deliquescence)現象が影響しています。

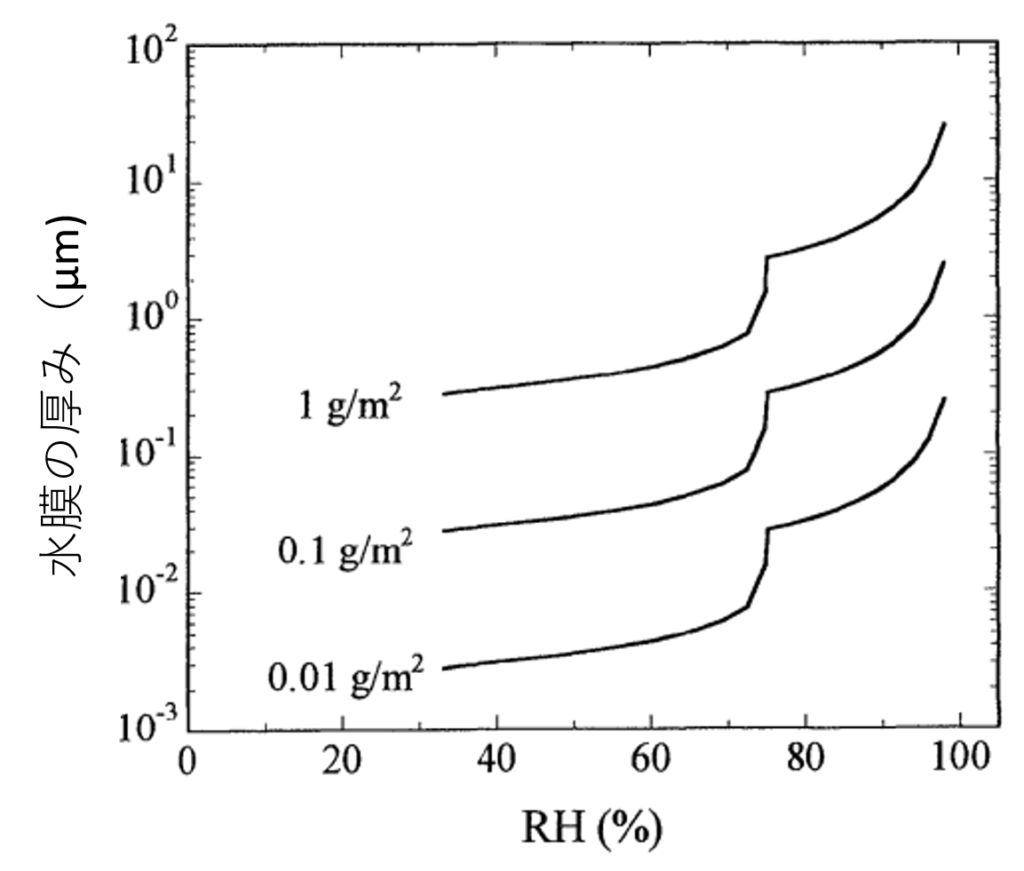

下図は塩の付着量ごとに(0.01g/m^2、0.1g/m^2、1g/m^2)

相対湿度と形成される水膜厚みの関係をグラフにしています。

出典:押川渡,篠原正,元田慎一:“強電解質が吸水してできる水膜組成と水膜厚さの推定”,材料と環境,Vol.52, No.6 pp. 293-298(2003)

塩の付着量が増えると相対湿度の上昇に伴う水膜厚みが増しています。

塩のようなイオン物質が付着することで、電流が流れやすくなることとと、濡れやすくなることにより、イオンマイグレーションの発生リスクが大幅に増すのです。

いかがですか?

理解して頂けましたでしょうか?

他にも色々な記事をアップしていますので是非見てください。

イオンマイグレーションの観察にも便利です。

ちょっと高価ですが、安いルーペとはレンズが全く違うよ

視野の明るさに驚くと思います。

コメント